Объединенный институт ядерных исследований

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Электронная версия с 1997 года |

Газета основана в ноябре 1957 года

| |

Их имена - в истории науки

Дорога к бесконечности

27 апреля - 90 лет со дня рождения замечательного физика, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Бориса Степановича Неганова.

Бориса Степановича называют классиком криогеники, но он никогда не был столь узким специалистом. Криогеника была для него средством достижения сверхнизких температур, а сотые доли кельвина позволяли создавать поляризованные мишени, но и сами мишени были средством для достижения главной цели - познания природы вещей.

Бориса Степановича называют классиком криогеники, но он никогда не был столь узким специалистом. Криогеника была для него средством достижения сверхнизких температур, а сотые доли кельвина позволяли создавать поляризованные мишени, но и сами мишени были средством для достижения главной цели - познания природы вещей.

Его называют экспериментатором от Бога. Он умел делать руками и думать головой, а когда руки забегали вперед, начинал думать быстрее; в университете он сделал свою первую камеру Вильсона.

Он попал в закрытый городок физиков в медвежьем углу на севере Подмосковья после окончания Ленинградского университета, и произошло это не совсем случайно - директор секретной Гидротехнической лаборатории сам был воспитанником Ленинградского университета (и учеником Курчатова).

В то время физики были в почете и находились на службе у государства, а их авторитет был исключительно высок. Мало мы об этом времени еще знаем. Для Неганова это было время его молодости в первую очередь, конечно. Но не только. Казалось бы, секретность, первый отдел, командно-административная система, а с другой - свобода в достижении поставленной цели. Здесь он обрел то, о чем может только мечтать влюбленный в физику молодой специалист: сверху спускалось задание, следовала команда "Действуйте!" - и на этом опека закончена: как именно действовать, предоставлялось решать самому. Почти как у Резерфорда, который говорил, что поручения может выполнять простой сапожник, а ему нужна талантливая молодежь. В такой обстановке и родился удивительный физик Борис Степанович Неганов, таким вспоминают его коллеги, которые вместе с ним здесь начинали.

В те времена, в пятидесятые годы, научные сотрудники, даже младшие (а Борис Степанович с этой должности и начинал), облагались окладом, который позволял содержать семью средних размеров и думать только о работе. Театры, выставки и концертные залы столицы были далеко и от науки не отвлекали. Даже бытовые проблемы не отвлекали, хотя он приехал сюда с женой и сыном, а тому был еще год: в этом медвежьем углу были уже и ясли, и детский сад, и даже детская амбулатория была - старожилы, помнящие Дубну тех, уже ставших легендарными, времен, могут показать, где они стояли. "Живем в комарином краю" - это ведь не только о тайге - хватало и комарья, и туманов, и романтики.

|

| Экспериментатор милостью Божьей, Борис Степанович и баян освоил эмпирически, подбирая мелодии на слух. |

Борис Степанович пришел в криогенику лауреатом Сталинской премии 1953 года и соавтором открытия, внесенного позднее в Государственный реестр открытий СССР с приоритетом 1957 года. Мы привычно сетуем на нашу отечественную нерасторопность, на ужасный разрыв между идеей и ее реализацией, в результате чего изобретения и открытия наших ученых подхватываются на Западе и возвращаются к нам в виде готовых товаров и технологий, за которые приходится расплачиваться невосполнимыми ресурсами - такими как нефть, газ, уголь и другими полезными ископаемыми. А в случае с Борисом Степановичем, с его вторжением в криогенику, вышло все как раз наоборот. Идею растворения гелия-3 в гелии-4 для достижения сверхнизких температур предложил Г.Лондон еще в 1951 году, а в 1962-м он с соавторами эту идею развил, и с их статьей в американском журнале, еще пахнущем типографской краской, ознакомился друг Бориса Степановича Станислав Шафрата, который в то время находился в командировке в Соединенных Штатах. И весть о новом слове в криогенике со скоростью электромагнитного сигнала пересекла Атлантический океан, Европу и овладела Негановым.

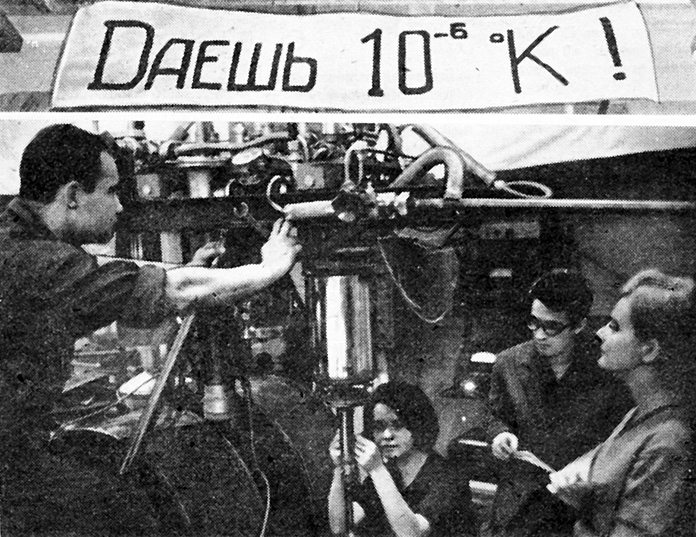

Прошло три года, прежде чем цель была достигнута: в 1965 году Борис Степанович с двумя молодыми сотрудниками Николаем Борисовым и Марселем Либургом, вчерашними дипломниками, довел температуру своей установки до сотых долей кельвина и готов был идти дальше, к абсолютному нулю.

Стажеры М.Либург, Ф.Тагирова, Н.Борисов, инженер Н.Квиткова. Фото П.Зольникова. "За коммунизм", 1966. №92.

Медные трубы не заставили себя ждать. Первое испытание Борис Степанович выдержал еще в 1959 году, попав на страницы журнала "Огонек". А в 1967 году о нем и его достижениях сняли документальный фильм "Дорога к бесконечности" и показали на выставке в Париже. Фильм документальный, но слова, как в игровом, надо было учить, без отсебятины, а еще с непривычки натирал шею галстук. Ради искусства пришлось пожертвовать и привычным маршрутом: Борис Степанович якобы провожает дочь в музыкальную школу, хотя на самом деле они идут в противоположную сторону, к филиалу НИИЯФ МГУ, а после этого он, попирая всякую геометрию пространства, возникает у себя в лаборатории. Как говорил "человек с бульвара Капуцинов", - монтаж!

Он продолжал работать, совершенствовать технику эксперимента. Группа превратилась в сектор. Бывшие дипломники Борисов и Либург выросли в классных специалистов. Каким он был руководителем? А никаким. Никакого администрирования. Он увлекал примером. Как сказала про него в то время стажерка Флёра Тагирова: "Первый раз вижу такого человека. Он весь в работе".

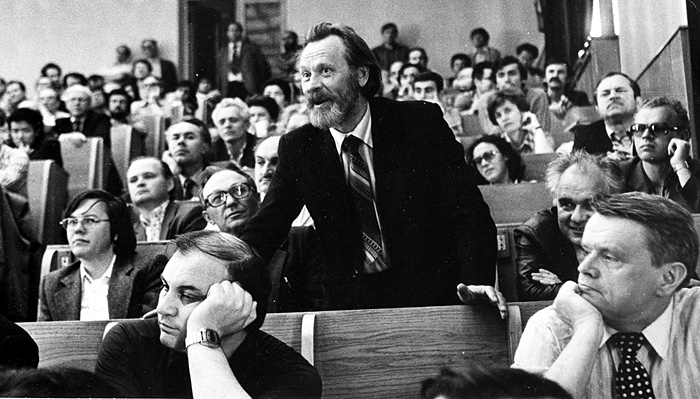

Борис Степанович "зажигает".

Но вот наступают 80-е. Борис Степанович - лауреат Ломоносовской премии. Сверхнизкие температуры, достигнутые на его установках, нашли неожиданное применение при изучении взрывов (при понижении температуры химические реакции замедляются, и в принципе можно наблюдать течение взрыва, как в замедленной киносъемке). Запатентован эффект Неганова-Люка. Замороженные мишени поставлены на поток. Текучка! А Борис Степанович привык измерять жизнь в событиях. Он едет в Протвино, посмотреть как идут дела. А там все тихо (рассказывает опять Ю. А. Усов). Работает ускоритель, накапливается статистика, плавно несет свои воды река Протва. Борис Степанович выпил кофе, осмотрелся. - "А скучно у вас здесь", - сказал. И уехал в Дубну.

|

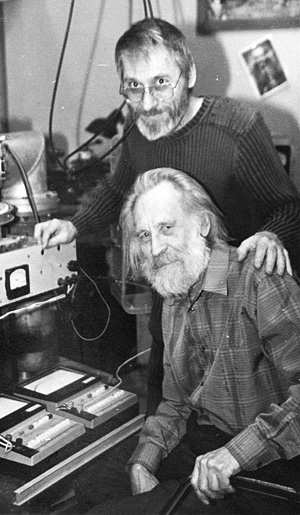

| Научная династия: Б.С. и А.Б.Негановы. На память приходят отец и сын Брэгги, два поколения Кюри, три поколения Беккерелей. |

Неганов младший сказал об отце: он не признавал никаких препятствий. Понадобилось золото для напыления на рефрижератор. Оформлять заявку и ждать несколько месяцев исполнения заказа? Он расплавил обручальное кольцо. Что оставалось делать Нонне Васильевне, его жене, педагогу с многолетним стажем? Только принять это как свершившийся факт.

Про Бориса Степановича очень хорошо сказал Ю.Ф.Киселев, работавший с ним (и под его началом) - о нем и еще двух физиках, Тяпкине и Петрухине: они чувствовали себя хозяевами страны. А вот политикой Борис Степанович не интересовался, если только она не затрагивала его друзей, как это случилось, например, после Пражской весны, когда он полетел в Чехословакию спасать своего друга Станислава Шафрату, и в городе Ржеже, как пишет Франтишек Легар в "Сказках золотой клетки", произошло то, что вошло в историю местной научной общественности как "удар Неганова".

Он говорил, что много сделали, но мало узнали, и жалел молодежь, которая даже не представляет себе, в каких замечательных условиях начинал свой путь в науку он сам и люди его поколения.

А. Р.