Объединенный институт ядерных исследований

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Электронная версия с 1997 года |

Газета основана в ноябре 1957 года

| |

|

Номер 35 (4481) от 12 сентября 2019: |

Страна, нацеленная в будущее и помнящая прошлое

В своих туристических поездках мы всегда стараемся посетить политехнические музеи разных стран. Япония стала исключением: ни в Токио, ни в Киото музеев с таким названием нет. А познакомиться с достижениями японской науки и техники можно в разных музеях, а иногда и вне музейных стен.

|

| На фото: часы, представляющие культурное достояние Японии, инженера-изобретателя Хисасигэ Танака (1799-1881). |

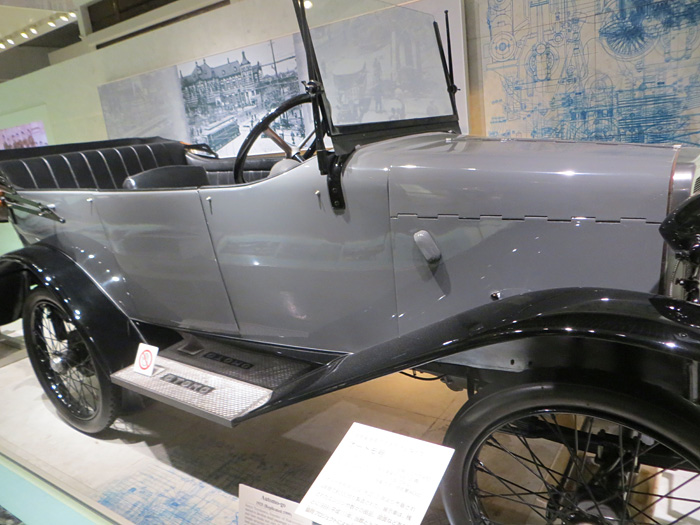

И если первый японский четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания был копией немецкого, то фабричный ткацкий станок - собственного производства. И автомобили в Японии не копировали, а создавали оригинальные: Юнья Тойокава в 1924 году начал разрабатывать легковой автомобиль, с простой конструкцией и практичный, и в ноябре 1924 первые экземпляры "Отомо-го" поступили в продажу, а на следующий год даже начали экспортироваться в Шанхай. Но в Японию уже ввозилась продукция Форда и General Motors, а позже были открыты и заводы обеих компаний. Соревнование с ними компания "Отомо" проиграла и закрылась через три года.

Такси в Токио появилось в 1912 году, причем поначалу можно было за одну йену доехать в любую часть города. Это способствовало тому, что обычные горожане начали пользоваться услугами такси. К 1935 году три четверти таксопарка составляла праворульная продукция заводов Форда и GM.

На фото: четырехдверный седан Форд А 1931 года выпуска у бензоколонки того времени.

А с историей токийского метро можно познакомиться в нем самом: на одной из станций линии Гинза размещена копия праздничной афиши, посвященной открытию метро 27 декабря 1927 года. С четырех станций - от Уэно до Асакусы - этой линии и началось метро Токио, перевозящее сегодня около 4 млрд пассажиров в год.

Механическая машина для решения девяти уравнений одновременно была создана в США в 1936 году. На инженерном факультете Токийского императорского университета работы по развитию механического калькулятора начались с одновременного решения трех линейных уравнений. Японская вычислительная машина для одновременного решения девяти уравнений была разработана в 1944 году.

Далее техническая экспозиция музея продолжается японскими космическими исследовательскими аппаратами. Здесь, к примеру, выставлен космический зонд Хаябуса, предназначенный для исследований астероида Итокава и успешно доставивший образцы грунта с него. Именно этот зонд впервые в мире был оснащен маршевыми ионными двигателями. Космический отдел есть и в Национальном музее развития науки и инноваций Мирайкан - в виде модуля Международной космической станции. В нем можно познакомиться с жизнью и бытом космонавтов: что они едят (если в подмосковном Звездном городке представлены борщ, гуляш и каши в вакуумных упаковках, то здесь - лапша рамен с соевым соусом и макрель под соусом мисо), на каком сложном устройстве ходят в туалет, как стригут друг другу волосы. Особенно приятно, что есть сопроводительный текст на русском языке, а на пандусе, ведущем к отделу, размещены фотографии всех слетавших в космос, начиная с наших собак Лайки, Белки и Стрелки до экипажей недавних экспедиций на МКС. Многие фото с автографами японских, американских, российских и советских космонавтов.

Можно считать, что космический отдел начинается еще на подходе к музею, в парке Науки, где растет кедр якусуги, а рядом размещен небольшой гранитный памятник космическому кораблю-шаттлу. История дерева изложена на пояснительной табличке: оно выращено из семян кедра, которые взял с собой на борт шаттла японский астронавт Мамору Мори в феврале 2000 года. Из 1180 семян, вернувшихся на Землю, пять выросли достаточно большими, чтобы их можно было высадить в открытый грунт. И в 2003-м один из кедров пересадили в этот парк как "символ глобального экологического сознания". А завершилась космическая тема для нас неожиданно на следующий день: по дороге из Токийского национального музея в метро мы случайно увидели, видимо, на заднем дворе Музея природы и науки ракету-носитель первого японского спутника Ohsumi.

Раздел Мирайкана, посвященный современным физическим исследованиям, начинается с наглядной демонстрации заряженных частиц вокруг нас - при помощи камеры Вильсона, а продолжается моделью нейтринного детектора Супер-Камиоканде, который даже в масштабе 1:10 производит впечатление. Здесь же можно узнать о японских лауреатах Нобелевской премии по физике, получивших ее за исследования в области физики нейтрино на детекторах Камиоканде и Супер-Камиоканде, - М.Кошибой (2002 г.) и Т.Кадзитой (2015 г.). Представлены и другие японские и мировые крупные исследовательские установки - детектор BELLE-II, который весной начал набор данных на коллайдере SuperKEKB в японской Цукубе, ускорители LHC (ЦЕРН), J-PARC (Япония), Fermilab и BNL (США). Астрофизика представлена космическим телескопом Хаббл, высокогорным телескопом Subaru, радиотелескопом ALMA в чилийских Андах, подземной обсерваторией для поиска гравитационных волн, черных дыр и нейтронных звезд KAGRA Института исследований космических лучей Токийского университета.

В Мирайкане детей всех возрастов привлекает механическая реализация сети Интернет, в которой можно отправить "электронное письмо" в виде деревянных черных и белых шариков. Они со стуком двигаются по желобам и через "серверы"-накопители доходят до какого-то адресата, находящегося в нескольких метрах от отправителя. Завершить тему вычислительной техники хочу удивительным экспонатом Токийского национального музея - гибридом электронного калькулятора с его древним предшественником, деревянными счетами абакус, созданным компанией Sharp в 1981 году.

В Мирайкане детей всех возрастов привлекает механическая реализация сети Интернет, в которой можно отправить "электронное письмо" в виде деревянных черных и белых шариков. Они со стуком двигаются по желобам и через "серверы"-накопители доходят до какого-то адресата, находящегося в нескольких метрах от отправителя. Завершить тему вычислительной техники хочу удивительным экспонатом Токийского национального музея - гибридом электронного калькулятора с его древним предшественником, деревянными счетами абакус, созданным компанией Sharp в 1981 году.

Ну, и, конечно, где как не в Мирайкане, позиционирующем себя как музей, экспозиция которого фокусируется на вопросах вместо ответов, где вы можете исследовать связь между наукой и будущим, ярко представлено роботостроение. Первым посетителей встречает робот Азимо (наверное, это дань уважения писателю-фантасту Айзеку Азимову, который ввел в употребление термины робот и роботехника?), который по расписанию, несколько раз в день выходит к бурно встречающей его публике и устраивает небольшое представление: что-то рассказывает по-японски, танцует под музыку, забивает гол в ворота и даже имитирует "лунную походку" Майкла Джексона. Восторг детей вызывают мягкие и пушистые терапевтические роботы-"животные", в которых реализована технология поверхностных тактильных сенсоров для коммуникации с людьми, - их можно гладить и почесывать, на что они реагируют звуками и движениями. Представлены здесь и два робота-андроида: Отонароид (взрослый андроид), который может быть гидом, общаться с другими людьми, он управляется оператором, копируя его жесты и даже мимику. Робот Альтер выражает сходство с живым организмом через движения, которые выглядят бессистемными, но строятся по алгоритму, имитирующему логику нейронных цепей живых существ.

Осторожно двигается между толпами посетителей транспортный робот, которому оператор постоянно устанавливает новую цель, а достигнуть ее он должен, не наехав на беспорядочно двигающихся и даже бегающих в большом холле людей. А недалеко от музея Мирайкан стоит 18-метровая статуя робота-трансформера Единорога Гандама, персонажа популярного аниме-сериала, начавшего выходить в Японии еще 40 лет назад. Он привлекает многочисленных зрителей и имеет собственный сайт в Интернете.

Осторожно двигается между толпами посетителей транспортный робот, которому оператор постоянно устанавливает новую цель, а достигнуть ее он должен, не наехав на беспорядочно двигающихся и даже бегающих в большом холле людей. А недалеко от музея Мирайкан стоит 18-метровая статуя робота-трансформера Единорога Гандама, персонажа популярного аниме-сериала, начавшего выходить в Японии еще 40 лет назад. Он привлекает многочисленных зрителей и имеет собственный сайт в Интернете.

P.S. В конкурсе на реконструкцию Политехнического музея в Москве победил проект японского архитектора Дзюнья Исигами, предложившего вместе с бюро Arup концепцию музея-сада. Вот такая неожиданная связь наших стран через музеи науки и техники.

Ольга Тарантина,

фото автора